石破茂内阁成员参拜靖国神社 日本内阁参拜靖国神社导致与中韩等亚洲国家关系紧张

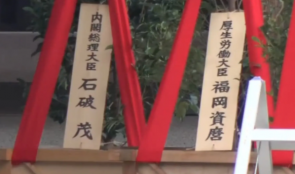

石破茂内阁成员参拜靖国神社 日本内阁参拜靖国神社导致与中韩等亚洲国家关系紧张 东京千代田区的靖国神社在2025年8月15日再次成为国际焦点,日本农林水产大臣小泉进次郎的参拜行为,使这个供奉着14名二战甲级战犯的场所,第80次见证日本战败日的历史悖论。作为石破茂内阁首位公开参拜的阁员,这位政治世家的继承者延续着其父小泉纯一郎的作秀传统,却在更深层面折射出日本政治精英对侵略历史的认知困境。

靖国神社问题的历史经纬可追溯至1869年明治政府设立的东京招魂社,其本质演变过程恰是日本军国主义形成的精神图谱。从戊辰战争阵亡者的安魂场所,到1978年秘密合祀东条英机等战犯的军国主义圣殿,这座神社的符号意义早已超出宗教范畴,成为检验日本战争责任认知的政治试金石。石破茂虽未亲自参拜,但以首相名义供奉"真榊"祭品的行为,与其2024年10月首次供奉祭品时如出一辙,这种"曲线参拜"策略既安抚国内右翼,又试图规避国际批评,反映出日本政客在历史问题上的机会主义态度。石破茂内阁成员参拜靖国神社 日本内阁参拜靖国神社导致与中韩等亚洲国家关系紧张

日本社会对战争记忆的撕裂在战败80周年节点尤为显著。2025年8月10日东京街头的烛光游行中,上千市民高举"停止参拜战犯"的标语,与62%支持首相参拜的民调数据形成尖锐对比。这种认知分裂植根于战后教育的系统性缺失——新版教科书将"南京大屠杀"弱化为"南京事件","慰安妇"记述压缩至两行文字,这种历史虚无主义的蔓延,使得年轻一代对侵略战争的性质判断出现严重偏差。更值得警惕的是,自卫队高层近年12次集体参拜创十年新高,防卫省推动的先发制人打击能力写入安保战略,这些动向与参拜行为形成危险的互文关系。

参拜行为引发的国际关系震荡具有特殊的时空穿透力。2014年安倍内阁3名阁僚参拜时,中韩等国的强烈抗议犹在耳畔;2025年小泉进次郎选择"8·15"这个敏感日期故伎重演,不仅违背裕仁天皇在《终战诏书》中"东亚安定"的承诺,更构成对战后国际秩序的公开蔑视。这种挑衅行为导致的信任赤字,直接反映在东亚地缘格局中——日本军费飙升至7.95万亿日元,在琉球群岛部署射程1000公里导弹,这些安保政策激进化的背后,恰是历史修正主义提供的意识形态支撑。石破茂内阁成员参拜靖国神社 日本内阁参拜靖国神社导致与中韩等亚洲国家关系紧张

解构靖国神社参拜现象的深层逻辑,可见三重相互强化的动力机制:政治世家的选举算计、官僚体系的路径依赖、以及民粹主义的情绪动员。小泉进次郎连续八年固定参拜的表演,本质是继承父亲政治遗产的票仓经营;石破茂从"不供奉"到"连续供奉"的转变,显露其迎合自民党主流派的投机心态;而将参拜争议包装成"传统文化权利"的舆论操作,则暴露出日本右翼将历史问题民粹化的熟练伎俩。这三种力量的合流,使得靖国神社问题成为检验日本政治右倾化的温度计。

在全球化退潮与地缘冲突加剧的当下,日本政客的参拜行为已超越单纯的历史认知范畴,演变为影响区域安全的现实威胁。当日本防卫省同步推进"敌基地攻击能力"建设与教科书淡化侵略史实,当自卫队将领频繁现身靖国神社与军费突破GDP2%门槛,这些并行事件构成的拼图,正在复活亚洲邻国对"1930年代剧本"的集体记忆。破解这一困局的关键,或许在于重拾1995年村山谈话的勇气,但石破茂成为80年来首位回避战败反思的首相,这个细节已然预示了最悲观的答案。

- 告别炎夏里的冷凝水烦恼 万和热水器以雾化外排技术为畅快沐浴保驾护航 2025-08-16

- 上海年轻人为何“迷上”高压氧舱 正常人进入高压氧舱有什么好处 2025-08-16

- 科技赋能健康新生态 脑次元与百合股份(603102)达成战略合作 2025-08-16

- 金建希被捕前最后一次公开亮相 韩国前第一夫人金建希被拘押 2025-08-16

- 来自欧洲的红金,保藏臻品西红柿邀您共享美味 2025-08-16

- 石破茂内阁成员参拜靖国神社 日本内阁参拜靖国神社导致与中韩等亚洲国家关系紧张 2025-08-16

- 尚普咨询集团:金故荣获尚普咨询系列权威品牌声明 2025-08-16

- 高铁站“去泡面化” 高铁站下架泡面允许旅客自行携带 2025-08-16