跑楼小孩代送外卖藏“多输”风险 未成年儿童跑楼代送外卖该不该阻止

跑楼小孩代送外卖藏“多输”风险 未成年儿童跑楼代送外卖该不该阻止深圳华强北的写字楼群间,一群10至14岁的孩子胸前挂着二维码,穿梭于电梯与人流中,高喊着“要代送吗?”这些“跑楼小孩”以每单1-2元的报酬,从外卖员手中接过餐盒,承担起外卖配送的“最后100米”。据媒体报道,部分孩子日接单量超60单,目标是为购买手机、魔方等攒够零花钱。家长将此视为“暑期锻炼”,外卖员则借此规避因写字楼迷宫般结构导致的超时罚款。然而,这场看似温情的“三方共赢”,实则游走于法律与安全的灰色地带,潜藏多重社会风险。

法律争议:变相雇佣童工的责任真空

我国《禁止使用童工规定》第二条明确禁止用人单位招用不满16周岁的未成年人,任何组织或个人不得为其介绍就业。而“跑楼小孩”多为10-14岁的学生,其代送行为虽以“自愿接单”形式呈现,但本质上是通过劳务获取报酬的营利性活动。法律专家指出,外卖员按单支付费用,即便关系临时且松散,仍可能被认定为劳务关系或承揽关系,涉嫌变相雇佣童工。更复杂的是,部分场景中存在“中间人”:成年人批量接单后分派给孩子并抽成,进一步模糊了责任主体,加剧了法律规避风险。

安全隐患:多方责任下的监护缺位

未成年人的人身安全是核心隐忧。华强北等高密度写字楼区域电梯频繁启停、人车混行,孩子在奔跑抢单中易发生摔倒、碰撞甚至电梯事故。一旦受伤,责任链条将涉及多方:跑楼小孩代送外卖藏“多输”风险 未成年儿童跑楼代送外卖该不该阻止

外卖员:若被认定存在雇佣关系,需承担雇主责任,对选任或指示过错负责;

平台:默许此类转包行为可能构成共同侵 权,且因未保障配送环节的规范性,面临违反《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》的处罚;

监护人:家长放任未成年人参与高风险活动,属于监护失职,可能减轻其他责任方的赔偿比例;

物业方:电梯等设施缺陷导致的伤害,写字楼管理方需承担过错责任。

此外,食品安全风险同样突出。餐品经多手转送,若出现丢失、污染或送错,消费者维 权时将陷入“平台推诿骑手、骑手推诿小孩”的循环,知情权与服务质量双重落空。

深层症结:平台漏洞与教育认知偏差

“跑楼小孩”现象的滋生,折射出外卖行业在特殊场景服务能力的不足。写字楼复杂的垂直动线设计使外卖员平均配送时间压缩至临界点,超时罚款倒逼其寻求低成本替代方案。平台算法未充分考虑此类场景的配送特殊性,将效率压力转嫁给末端劳动者,变相催生灰色外包。跑楼小孩代送外卖藏“多输”风险 未成年儿童跑楼代送外卖该不该阻止

家长对“社会实践”的认知偏差亦是推手。部分父母将代送外卖等同于勤工俭学,认为可培养“劳动意识”和“时间观念”,却忽视法律对未成年人劳动范畴的严格限定。《未成年工特殊保护规定》第三条明确禁止未成年人从事高频次、强体力的劳动,而“每分钟动作频率超50次”“日均2万步奔跑”的跑楼任务,显然触碰了健康红线。

破局路径:监管协同与替代方案

遏制风险需多方合力构建防护网:

平台责任前置:外卖平台应优化特殊建筑场景的配送规则,如延长写字楼订单时限、增设楼宇导航培训,从源头减少骑手转包需求。同时通过用户协议明令禁止骑手委托未成年人配送,违者冻结接单权限;

监管精准介入:市场监管部门需加强巡查,对写字楼周边未成年人聚集接单现象及时制止,并依据《劳动保障监察条例》第二十三条,对组织者处以每人次1000-5000元罚款。人社部门可联合学校、社区开设暑期实践白名单,提供图书馆协管、公益宣传等安全岗位;跑楼小孩代送外卖藏“多输”风险 未成年儿童跑楼代送外卖该不该阻止

家长认知纠偏:教育部门应引导家庭选择合规的劳动教育形式,例如参与社区志愿服务或职业体验营,避免将“创收”等同于“成长”。

实践不能以安全为代价

当孩子为赚取一部手机奔跑于车流与电梯间时,其承载的不仅是餐盒的重量,更是法律与监护的双重失守。“跑楼小孩”现象看似是市场自发的效率补丁,实则是成人世界对未成年人保护责任的转嫁。社会实践的初衷是培育健全人格,而非将孩童推向风险前沿。唯有划清法律红线、压实平台义务、重塑教育逻辑,才能让暑期实践回归安全与成长的本质——孩子的童年,不应在追赶配送时效的路上流逝。

- 极速响应机制:及未科技扣款问题的高效终结者 2025-08-05

- 红旗飞行汽车目标2029年推出首款产品,2035年实现商业化载人飞行 2025-08-05

- 跑楼小孩代送外卖藏“多输”风险 未成年儿童跑楼代送外卖该不该阻止 2025-08-05

- 东鹏集团2025新品发布会:以“人本设计”引领建材家居产业新未来 2025-08-05

- 比亚迪APP全新名称投票结束,“成就梦想”当选第一 2025-08-05

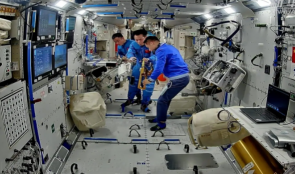

- 中国空间站的“太空健身房”都有啥 为什么空间站宇航员要持续运动健身 2025-08-05

- 亚信科技发布中期业绩:AI大模型应用与交付爆发式增长 2025-08-05

- 星途凌云818狂欢购车节 总经理直卖特权补4万 2025-08-04